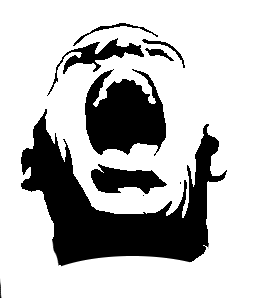

Vociferar. Por qué vociferar, por qué escribir de vociferaciones; si la vociferación, las lenguas, la glotopolítica y la diglosia me arrastran al pantanoso terreno de la filosofía del lenguaje –ya que si voy a vociferar, lo voy a hacer en clave filosófica─, qué remedio me queda, cada vez más presto como estoy a caer una y otra vez en el pozo de Tales de Mileto..

Por qué escribir de vociferaciones, entonces, con lo opaca que me resultó siempre la filosofía del lenguaje (sin duda por ser territorio conquistado por la filosofía analítica –aunque bien podría ser al revés: quizás mi antipatía por la filosofía analítica tenga su raíz en la apatía por ese territorio─, pero no es solo eso, ya que ninguna filosofía del lenguaje logró jamás atraerme, por mucho que me simpatizaran el autor o el ánimo que se internara en esos senderos).

Ocurre que el tema “Vociferaciones” me atrajo de inmediato. Quizás porque en el origen de esta colaboración con Andén hay una vociferación. Quizás porque había eludido demasiado la problemática. Quizás porque, por mucha antipatía y opacidad que experimentara, nunca ignoré que la cuestión iba al corazón (o por lo menos al cuerpo) de la filosofía: la filosofía es, después de todo, lenguaje, está constituida de palabras, signos y voces. Quizás porque la cuestión del lenguaje en filosofía siempre me interpeló desde el problema del estilo, cada vez que fui llamado a dar cuenta de por qué escribo como escribo y no de otra manera, es decir, como escribiría otro que no escribe como yo (como si hubiera un estilo neutro en filosofía, como si Platón o Parménides o Descartes o Leibniz o Spinoza o Hegel o Nietzsche o cualquier otro no hubieran hecho del estilo parte de su obra, como si hubiera filosofía sin estilo, sin palabras, sin un modo de abrazar las palabras, como si no tuviéramos necesariamente que empezar por inventar una lengua que vestir).

Y cuando estaba barruntando estas cuestiones, encontré esta cita:

Más allá de la agradable sorpresa de leer estas afirmaciones en torno a Hegel ─¡qué bello trabajo el de Lebrun para no ver en Hegel una martingala para jugadores supersticiosos, esto es una garantía de conocer la verdad de la verdad de las cosas!─, una incomodidad terrible surgió en mí, incomodidad que está en el principio de estas líneas. Lebrun presenta la filosofía como un discurso que se constituye a sí mismo, un mero flujo, meras ideas, la lengua del buey que solo bien se lame. La respuesta surgió como una vociferación rebotando dentro de mi cráneo: ¡De ninguna manera: no nos resignamos a encerrarnos en la torre de marfil! ¡Queremos, exigimos el mundo! ¡Nos aferramos a la existencia, al nudo metafísico entre la filosofía y la existencia!

Pero esto no quiere decir que recaigamos en la vieja alternativa: ser una representación del mundo, un discurso sobre un mundo que existiría en sí, más allá, trascendente, como cosa en sí. No somos dogmáticos. No se trata, sin duda, de la vieja teoría del conocimiento, de la verdad como correspondencia. ¿Para qué entonces la filosofía, si sólo fuera una máquina de repetir lo que ya está allí?

En suma: ni el escepticismo radical de Lebrun ni el dogmatismo epistemológico de la filosofía de la representación.

Queremos vociferar.

Vociferando, llevando la voz y la palabra hasta sus límites, cubriendo de lengua el mundo, así le damos sentido. El sentido no está allí, no viene dado, no viene con las cosas. Viene con nosotros, con las palabras que se derraman. Si tropezamos con cosas con sentido, con cosas sensatas (esos pocos peligros sensatos), eso es porque alguien ya gritó ese sentido que encontramos, y nosotros absorbemos sus ecos. En lugar de simplemente creer en los sentidos que nos chocan, Reddy made, en lugar de simplemente afirmarlos o negarlos, la tarea de la filosofía es jugar con ellos, trabajar con ellos, danzar con ellos, para inventar y construir nuevos sentidos. Y como no hay mundo sin sentido (¿Qué sería el mundo sin sentido?), construyendo sentido construimos el mundo, lo que Deleuze llamaba creación de conceptos. No hay que creer por ello que se trata de un fervor individualista y solipsista. En cada grito no escuchamos solo nuestra voz, sino también las voces del mundo, de las estrellas y las piedras y las malezas o de los animales. Un clamor de voces que se entrelazan, tejiendo el mundo.

La filosofía juega y danza con las arenas del sentido, pero no puede hacerlo mansa y tranquila. Es un niño inocente (¡Terrible inocencia de creer que se puede crear un mundo!), pero también salvaje. Una vocecita se pierde en el barullo de lo dado, en las voces que manan y se entrelazan. No queremos perdernos. Queremos tener un mundo. Por eso gritamos. Por eso vociferamos. Y con suerte cantamos.

Queremos vociferar.

Gritar para llegar desde el discurso más allá del discurso. Sentir su eco en las cosas mismas. Forzar la lengua hasta la diglosia. Hacer de la filosofía como glotopolítica, glotorealismo, glotoexistencia, como bellamente provoca Andén al convocar a escribir estas palabras. Una vociferación que nos choca y nos arrastra. Creyendo que esa vociferación, que sin dudas no comprende el mundo, quizás pueda transformarlo.

Y quizás (no se puede todo) Lebrun tenga razón y haya en este gesto algo de deseo de apropiación de la realidad. Algo hay en la voz de deseo de dominación, de metafísica de la presencia, de aseguramiento (seguramente Derrida tenga también razón).

Y quizás (peor aún) no sea una cuestión moral, no sea siquiera el problema si está bien apropiarse del mundo, si es legítimo hacerlo. Quizás sea simplemente imposible. Quizás los dogmáticos, al fin de cuentas, tengan razón y el mundo esté allí, enfrentándonos, duro y totalmente determinado por sí mismo. Y los sentidos que le arrojamos reboten y se amontonen inertes en el piso. Quizás querer constituir el mundo no sea más que una fantasía. Quizás la filosofía sea otro nombre de la psicosis alucinatoria.

Quizás solo gritamos como locos.

Pero siempre es mejor que el silencio■