Cuando le digo a la gente que estudio cultura japonesa, casi siempre, me suelen mirar raro; algunos se ríen, otros –más diplomáticos– asienten y agregan: “Pero qué interesante”. También están aquellos que se permiten afirmar que alguna vez vieron Mazinger Z, o que escucharon unas flautas japonesas en la película tal, o que saben que un samurái era una persona noble y desinteresada. Hay personas que tienen hijos que hacen karate o judo, y hasta habrá algún demente que sabe que la dieta japonesa no se reduce al arroz. También están los que hablan del trabajo, de la disciplina, de cosas así. Pero yo sé que en realidad lo que la mayoría de ellos piensa es: “Y este, ¿de qué carajo me está hablando?”, y es lógico, porque el sentido común siempre es superior a la razón. Reproduce estereotipos, sí; se aferra a alguna que otra cosa que llegó de por ahí, sí; pero al preguntarse: “Y este, ¿de qué carajo me está hablando?”, lo que el sentido común en verdad está preguntándo es: “¿Qué carajo es la cultura japonesa?”.

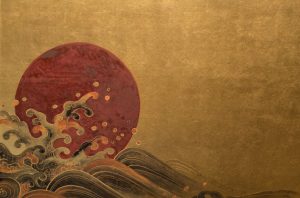

Propongo hacer un experimento, que robo descaradamente a mi profesor de historia: voy a intercalar algunas imágenes y los lectores intentarán adivinar cuáles son propias de la “cultura japonesa”. Digamos, por ejemplo…

¿Cuáles, entonces: la habitación, el lienzo, la campana? ¿Dos, tres, la mitad? En realidad, todas son imágenes de eso que podríamos llamar “cultura japonesa”. Desde abajo: una sesión de ese baile tan adoptado en Japón: el tango. Al lado, una porción de okonomiyaki, plato que literalmente significa “asado a su gusto”. Arriba, una vasija de varios miles de años antes de Cristo. Al lado de esta, una representación de los herejes que fueron martirizados durante el siglo XV por haberse convertido al Cristianismo. Luego, un concurso de pedos, tal y como se hacía en el siglo X. Después, un pachinko. Arriba de estos un mandala al estilo hindú. Al lado, una fotografía de una nativa ainu, del norte de Japón. La habitación, el lienzo del cisne, la campana son, quizás, las más evidentes, pero en cuanto a la campana…, bueno, ni siquiera está en Japón, sino que es una imagen del Jardín Japonés argentino.

No es culpa nuestra que no conozcamos las diferencias. Larga es la historia que nos vendieron de Japón: un Japón manufacturado, prefabricado, repleto de kimonos, de espadas katana y parafernalia tecnológica. De las geishas de Rudyard Kipling hasta el Quijote-practicante-Zen de Reginald Blyth, “Japón” nos remite a unos pocos símbolos que viajeros y sabiondos percibieron al intentar definir “lo japonés”. Viajeros y sabiondos de todo el mundo, aclaro, porque no podemos responsabilizar únicamente a Europa. Autores latinoamericanos, desde Juan José Tablada hasta Severo Sarduy, han continuado y perpetuado, cada uno a su modo y con sus matices, un Japón idealizado, un Japón occidental. Estos y aquellos usaron adjetivos como místico, incomprensible, enigmático, y descripciones: “un delicado laberinto al cual no se puede penetrar”, como dijo Borges. Por mi parte, creo que son vanos intentos de definir una cultura. Porque en definitiva, ¿qué cultura no es un delicado laberinto, qué cultura nos resulta del todo comprensible?

Ahora bien, a pesar de lo dicho por europeos y americanos, aquello no es exclusivamente culpa de lo que podría llamarse un “exotismo occidental”. De hecho, el mismísimo concepto de orientalismo, que los estudios poscoloniales usan para describir la relación entre un poder central y sus colonias, es insuficiente al hablar de Japón, dado que en realidad este nunca fue una colonia. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que, ya desde el siglo XVI, estudiosos nativos se han encargado de definir “lo japonés”. Esto continuó y continúa hasta hoy en día, usado y abusado por gobiernos y empresas niponas. De hecho, desde 1930, fue tanta la cantidad de libros japoneses dedicados a definir la “cultura” o “esencia japonesa” que debió elegirse una nomenclatura para el género; se eligió Nihonjinron y la traducción literal es “teorías sobre lo japonés”. Estas seleccionaron y establecieron unos pocos rasgos que supuestamente caracterizaban el país y su cultura, siempre a tono con los intereses de turno: que el budismo Zen era el eje de toda “japonesidad”; que la japonesa es una raza única; que se caracteriza por su unión, por la fuerza del grupo, por su “comunalismo”; que todo esto es producto de vivir en un isla y que los occidentales jamás podremos comprender su idioma, siguiendo aquellos difusos adjetivos: místico, incomprensible, enigmático.

Entonces, en algún lugar intermedio entre lo que la mirada extranjera entiende y lo que las instituciones de un país determinan, reside la tan famosa y citada cultura nacional. Es decir, no es algo que nazca del interior hacia el exterior, ni algo que imponga este último. Es un ida y vuelta. Y uso el término “nacional” más abarcador, porque, finalmente, cuando alguien pregunta: “¿Pero qué carajo es la cultura japonesa?”, lo que –todavía más en el fondo– está preguntando es: “¿Qué carajo es una cultura nacional?”.

En la Francia de Luis XIV, la respuesta a esta pregunta era simple: todo aquello que inculcara refinamiento, modales correctos, belleza, todo aquello regido por la ley superior del bon sens –habría agregado Boileau, en su L’Art poétique–. Pero, por supuesto, todo aquello que estuviese hecho por franceses, nada de incultos de más allá de las fronteras: españoles, ingleses, mucho menos bárbaros de vaya a saber qué otras latitudes. En la Argentina del siglo XX, por otro lado, cultura nacional era precisamente lo opuesto: un crisol de razas, un espacio simbólico capaz de reproducir el espacio físico que debió, primero, poblarse y, luego, justificarse. Entre uno y otro polo, existen definiciones varias: asimilación, aculturación, mestizaje, matrimonio interracial, hibridaje, melting pot, etcétera. Pero en ambos, según entiendo, los límites de la cultura nacional eran los de la nación (volveré sobre esta), es decir, la cultura nacional era aquella producida dentro de los límites geográficos establecidos por el poder de turno.

Hoy, estas definiciones en torno a las fronteras nos resultan caducas. Por suerte vinieron los ideólogos del lenguaje y, ya desde el siglo XIX, antes que los posmodernos, dijeron que es propio de una cultura aquello que muestre un lenguaje particular, único de la (nuevamente) nación, pero también esto nos resulta insuficiente. Para empezar, y aunque nos hayan querido convencer de lo contrario, no es cierto que todo puede ser leído como texto, desde la música hasta la pintura, pasando por el cine, la fotografía y aquella que debería ser considerada la más elevada arte humana: la gastronomía. Pero sigamos el juego de los ideólogos del lenguaje: ¿Qué pasa con un novelista japonés como Kazuo Ishiguro, que escribe en inglés, o con la literatura clásica de ese país escrita en chino? En Argentina, ¿qué pasa con Guillermo Enrique Hudson, que escribió también en inglés, qué hacer con El Uruguayo de Copi[1]? O, en un ejemplo que compete a ambas naciones, ¿qué hacemos con Anna Kazumi Stahl, nacida en Shreveport, descendiente de alemanes y japoneses, que escribe en español y vive en el barrio de Belgrano?

Territorio y lengua, entonces, resultan categorías suficientes. También se usaron otras como etnia, religión, clase, pero tampoco podemos considerarlas determinantes. Ayudaron, eso sí, a que surja un debate sobre si es pertinente considerar las culturas nacionales como construcciones unidimensionales y homogéneas, o multidimensionales, heterogéneas. De más está decir que esta segunda opción viene ganando por goleada. Sin embargo, ahora el problema es otro, porque todo muy lindo eso de la multiculturalidad, pero, una y otra vez, uniforme o plural, la cicatriz surge, innegable, prepotente: cultura japonesa, cultura francesa, cultura argentina… No podemos explicar muy bien a qué nos estamos refiriendo, no sabemos siquiera si son tres, cuatro, cinco o mil los símbolos y mitos que configuran ese conglomerado cultura, pero el atributo de nacional lo usamos siempre. Afirmamos: “Eso es distintivo de nuestra cultura nacional”, o nos preguntamos: “¿Y eso es parte de nuestra cultura nacional?”. Y es que al hablar de cultura, o de sus fundamentos aún más ambiguos historia y tradición, nos hemos acostumbrado a mover a un costado lo nacional, el atributo, pero esto no significa habernos despojado del concepto abstracto, elusivo, nacional-ista, que Benedict Anderson muy bien ha denominado “comunidad imaginada”[2].

Llegamos entonces a esta situación: en el mundo contemporáneo está bien hablar de “nación” siempre y cuando lo usemos como atributo o adjetivo, no sea cosa que algo muy determinista vuelva a surgir del pasado. Y por supuesto, ¿cómo no hacerlo?, si vivimos en un siglo nuevo, el de la movilización total, del borrado de fronteras; un siglo en el que la palabra nacionalismo es casi un insulto; el siglo de la (mágica palabra que parece solucionarlo todo) globalización. Y aun así, la nación sigue estando presente, esa cicatriz, esa cuestión indefinible, eso que nos hace sentir un inexplicable orgullo o un pedante rechazo, o siquiera gritar de felicidad en un mundial de fútbol. Entonces, aquella pregunta: “¿Qué carajo es una cultura nacional?”, puede resumirse sencillamente en: “¿Qué carajo es una nación?”.

Lo cierto es que no podemos despojarnos de ella, ni de su cicatriz. Ya sea por razones legales, políticas o simbólicas, las naciones son construcciones y comunidades necesarias. El punto está, por eso, en qué hacer con ellas en este nuevo mundo, ¿priorizar lo local, lo global? Quizás sería mejor pensar que ambos planos están en constante relación, que no existen dos grupos diferentes, sino una única comunidad, constituida por una transnacionalización de estructuras políticas, económicas, culturales, de género, generacionales, étnicas, territoriales, lingüísticas; cada una de estas nacionales. Nuestra cultura, entonces, es el modo en que estas se conjugan con otras estructuras, sistemáticas, metodológicas, de puro gusto o placer, las transnacionales. Otra zona intermedia: mitad es herencia (algunas veces menos querida que otras, puras relaciones de filiación, como diría Edward Said) y otra mitad es pura elección, opción, afiliación. Porque individuos transnacionales somos todos, no sólo los inmigrantes o aquellos con doble nacionalidad. Y porque, cuando usamos Google o vamos a una biblioteca (los que pueden, claro), ejercemos, una y otra vez, esta universalidad.

Existe un problema adicional y es aquel prejuicio que dice que aceptar la existencia de una cultura mundial es aceptar también la globalización en toda su crudeza, en todo su siniestro y avasallador proyecto homogeneizador. Pero, en estos años en que la economía y la cultura global se desarrollan más rápido que los gobiernos y soberanías locales, no podemos negar que vivimos en un mundo más interconectado y menos diferenciado, que la globalización, o mejor, la “mundialización de las culturas nacionales” nos impone retos. Algunas políticas, como lo fueron la Unión Europea o el Unasur, apuntaron en esta dirección, aunque todavía queda mucho por hacer. En un plano más individual, como ciudadanos del mundo, quizás el gran desafío de nuestros escritores, artistas plásticos, chefs, de todos es entender y conectarse con esta red, sin perder lo que llaman una cultura local. Esto que parece una obviedad, quizás, es hoy más necesario que nunca, a fin de borrar este falso mito de que toda mirada global, mundial y extensa de la cultura humana es sinónimo inevitable de unicidad y homogeneización.

Finalmente, creo que cuando le digo a la gente que estudio cultura japonesa, en realidad, quien no sabe muy bien lo que está diciendo soy yo. ¿Estudio aquellos samuráis nobles, esas geishas hermosas? ¿Estudio lo que las descripciones europeas y el discurso oficial japonés me dijo que es Japón? No, porque en realidad, no sé de qué carajo estoy hablando. Sí puedo precisar, sin embargo, que en la práctica, al estudiar “cultura japonesa”, estoy estudiando algunas de las cosas que he referido en estas breves notas: las construcciones plurales de una cultura, el momento en que le aplicamos (para entenderla, para circunscribirla a algo, para darle una órbita) el atributo de “nacional”, pero también los modos en que éstas se tejen inevitablemente con el resto del mundo. Como estudiante de Japón residente en México, esta es mi humilde forma de saber que hay algo de allí en el aquí, y viceversa■

[1] Recordemos la dedicatoria de este texto, que ya nos habla del problema lingüístico que plantea: “Al Uruguay, país donde pasé los años capitales de mi vida, el humilde homenaje de este libro, escrito en francés, pero pensado en uruguayo”.

[2] Según este autor, una nación es una comunidad construida socialmente por las personas que se imaginan y se perciben a sí mismas como partes de un grupo. Las causas principales de la emergencia del nacionalismo y de las subsecuentes “comunidades imaginadas” serían: la reducción del acceso privilegiado a lenguas como el latín, las ideas contra el derecho divino de los reyes y la monarquía absoluta, y la emergencia de la imprenta.

Un comentario sobre “Es la nación, carajo – Andén 78”