Definitivamente hubo tiempos mejores en el vínculo entre ciencia y esoterismo, donde los representantes del mundo científico que incluían, en sus estudios, temáticas relacionadas con disciplinas que hoy se enmarcan dentro del ámbito místico no eran pocos. Lejos de plantearse la dicotomía ciencia contra fe, estos iniciados vivieron bajo un paradigma en el que estos dos mundos parecían menos irreconciliables. Por el contrario, los científicos buscaban integrar el conocimiento proveniente de ambas “realidades” y, desde allí, dar respuesta a preguntas de las más variadas.

De acuerdo al reconocido historiador de la ciencia Alexandre Koyré: “La época del Renacimiento (siglo XV-XVI) fue la menos dotada de espíritu crítico que haya conocido el mundo. Es la época de las más burda y profunda superstición, una época en que la creencia en la magia y en la brujería se propagó de una manera prodigiosa”. Es en este contexto en el que el genio Leonardo Da Vinci desarrolló sus variados talentos.

Ícono indiscutible del Renacimiento, modelo del uomo universale, Leonardo es reconocido mundialmente por ser uno de los pintores más innovadores de la historia, aunque apenas conocemos alrededor de veinte de sus obras. El padre de la Gioconda también tuvo un prolífico trabajo como investigador aunque su costado más innovador no fue tan valorado en su momento como él pretendía. El filósofo natural italiano (el término “científico” se acuñó hacia 1840), estudió física, anatomía humana, botánica y geología, a la vez que imaginó lo que podrían ser los antecesores del paracaídas, helicóptero y submarino. No obstante, este inventor e ingeniero visionario ha sido históricamente relacionado con el misticismo. Su vida está rodeada de historias que incluyen conspiraciones, doctrina alquímica y sociedades secretas.

La obra de Leonardo está cubierta por un aura misteriosa, acaso promovida por el genio, o bien por los numerosos best sellers que lo involucran. Aún hoy se conservan miles de páginas de sus cuadernos, muchos de ellos plagados de dibujos con textos crípticos, entre ellos fragmentos escritos de tal forma que solo pueden ser leídos con un espejo. Hay numerosas elucubraciones respecto del origen de sus inventos vanguardistas, incluso se ha llegado a sugerir que fueron inspirados por visiones futuristas. No son pocos los que sospechan que su obra artística está repleta de mensajes encriptados que van desde iniciales misteriosas en las pupilas de la Mona Lisa hasta evidencia oculta de la existencia de descendientes de María Magdalena y Cristo en la obra La última cena.

En el período renacentista, florecen los estudiosos de la naturaleza y comienza a gestarse lo que lo que muchos historiadores de la ciencia y epistemólogos llamaron la “Revolución científica”. Este proceso, que abarca del siglo XV al XVII, significó el reemplazo del paradigma vigente, sostenido en la cosmovisión de Aristóteles y en la autoridad de la Iglesia a través de las Escrituras, por aquel que sentó las bases conceptuales y la manera de hacer lo que hoy entendemos por “ciencia moderna”. Sin embargo, la Revolución científica no estuvo exenta de místicos, o al menos, de aquellos que temían ser señalados como tales por sus ideas disruptivas, incluso algunos fueron acusados y castigados por herejes.

En ese entonces, los exploradores necesitaban más datos astronómicos para poder guiarse en sus viajes hacia territorios inexplorados a la vez que había interés eclesiástico por generar calendarios más exactos. Esto revalorizó el rol de los astrónomos y contribuyó a la profesionalización de la especialidad. Copérnico, Tycho Brahe, Kepler y Galileo se destacaron dentro de este grupo de investigadores y sentaron las bases de la nueva visión del universo que aún se encuentra vigente en la actualidad.

Uno de los elementos iniciadores de este cambio fue sin duda el abandono del sistema geocéntrico y estático aristotélico-ptolomeico (el universo no cambia y la Tierra inmóvil es su centro) por un sistema donde los planetas giran alrededor del Sol (sistema heliocéntrico). Copérnico empieza a imaginar esta organización celeste en abierta contradicción con las Sagradas Escrituras, y lo da a conocer a su círculo íntimo. Uno de sus conocidos, el teólogo y editor alemán Andreas Ossiander, advierte del peligro y sin consentimiento del astrónomo polaco agrega un prefacio a su obra: “Sobre la revolución de las esferas celestes”, antes de su publicación en 1543. La primera edición cuenta con una larga introducción donde dedica el libro al Papa Pablo III y explica que el modelo solo busca ser una herramienta matemática para poder predecir con mayor precisión el movimiento de los planetas, pero que de ninguna manera buscaba reflejar la realidad física. Tras la muerte de Copérnico, su libro se popularizó en Europa y, más allá de los esfuerzos, en 1616 la Iglesia lo declaró herético y lo incluyó en la lista de libros prohibidos hasta 1835.

En tiempos de Copérnico no había una clara distinción entre la astronomía y la astrología. Mientras que aún existen dudas sobre si el científico polaco practicaba esta disciplina, la historia retrata a Tycho Brahe como a un astrónomo y astrólogo experto que creía que los planetas influían sobre algunos fenómenos terrestres y que también practicaba la alquimia. Brahe contribuyó a la Revolución Científica recabando datos astronómicos minuciosos en un estudio incansable y sistemático del cielo, para el que no contaba con telescopio. El resultado fue un completo inventario de astros y la medición de la duración de un año con tan solo un segundo de error.

Aunque no comulgaba con toda la amplia gama de sistemas astrológicos existentes y promulgaba un estudio más matemático del tema, dos de sus primeros trabajos se referían a la astrología. Al morir su primer mecenas, el astrónomo danés se incorpora en la corte del emperador Rodolfo II de Praga, un apasionado de la astrología que le ofrece un observatorio y un castillo. Allí se dedica a los estudios astronómicos a la vez que analiza cartas astrales y predice el futuro de los nobles. Algunos dicen que sus observaciones exhaustivas estaban ligadas a su interés por mejorar su poder de interpretación astrológica de acontecimientos como la aparición de un cometa o de una supernova, otros creen que Brahe se dedicaba a la astrología meramente para contentar a sus mecenas.

En 1600, otro protagonista de la Revolución científica comienza a colaborar con Tycho. Al contrario que su maestro, Johannes Kepler compartía la cosmología heliocéntrica de Copérnico por lo que formula que los planetas, atraídos por una fuerza del sol (anima motrix), se movían a su alrededor. Sin embargo, plantea que lo hacían siguiendo órbitas elípticas, idea innovadora ya que no se concebía la posibilidad que los planetas girasen siguiendo un patrón diferente del perfecto círculo (órbitas circulares) tan valorado en el Renacimiento.

Además de astrónomo, Kepler estudiaba la astrología y la ejercía, aunque tenía una postura ambigua sobre ella. Se dedicó a analizar las cartas natales de ricos, produjo almanaques con reseñas astrológicas, conectó el ciclo de las mareas con los nodos lunares (elemento astrológico) y hasta cobró fama porque predijo una rebelión campesina, un ataque de los turcos y un invierno helado. Entre los distintos escritos, el interés de Kepler por la astrología quedó plasmado en dos cartas que envió a uno de sus mentores, donde analizaba las cartas astrales de su familia y las posibles causas astrológicas de la muerte de su hijo, y en un ensayo autobiográfico, donde analizaba minuciosamente su carta natal.

No obstante, en tiempos crecientes de racionalismo y probablemente motivado por temor a ser juzgado por sus pares, el astrónomo alemán se pronunció crítico a los astrólogos demagogos o superficiales del momento y propuso una reforma en la materia en la búsqueda de fundamentos matemáticos más sólidos. Comenzó a cuestionar conceptos astrológicos básicos como la división de la bóveda celeste en doce signos iguales, la asignación de ciertos planetas como regentes de algunos signos (no se conocían aún Neptuno, Urano ni Plutón) y el sistema de casas que se usaba para las cartas astrales. Asimismo, exaltó el análisis de los “aspectos” o ángulos críticos entre planetas (oposición, trígono, cuadratura, etc.), y los consideró análogos a los intervalos musicales (octava, quinta, cuarta, respectivamente).

La Revolución científica encuentra su mayor exponente en el científico italiano Galileo Galilei. El “padre de la astronomía moderna” fue el primero en utilizar el telescopio para estudiar el cielo, aunque no en inventarlo, como se cree. Descubrió los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter (no todo gira alrededor de la Tierra), las manchas solares y el paisaje lunar, lleno de montañas y cráteres, lo que, al igual que las órbitas elípticas de Kepler, desafiaba el concepto aristotélico de perfección que implicaba que los astros deberían ser esféricos. Su observación de las fases de Venus, similares a las de la Luna (creciente, menguante, etc.), fue una evidencia empírica indiscutible de la veracidad del sistema heliocéntrico copernicano.

Más allá de sus hallazgos en física y astronomía, su aporte más valioso a la modernidad fue la introducción del método científico basado en la observación de hechos, de los que surgen hipótesis que se contrastan con experimentos bajo condiciones controladas y reproducibles, y cuyos resultados dan lugar a leyes matemáticas universalmente válidas. Esta aproximación, claramente alejada de las verdades indiscutibles reveladas en las Sagradas Escrituras y de las especulaciones aristotélicas en las que se basaban muchos estudiosos de esos tiempos, le valió poderosos enemigos como la Iglesia católica.

Aunque en 1616 había sido advertido por popularizar las ideas copernicanas opuestas a la Biblia, en 1632 Galileo publicó “Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo”, donde exponía su visión heliocéntrica del universo. Por esta razón, al año siguiente fue llamado a comparecer ante la Inquisición en Roma. Luego de un largo y humillante juicio, se lo halló culpable de herejía y fue condenado a arresto domiciliario perpetuo y a que se quemen todos sus libros. La leyenda cuenta que, aunque en retractación pública negó la teoría de Copérnico de rodillas, por lo bajo también pronunció: «Eppur si muove» («Y sin embargo se mueve», refiriéndose al movimiento de la Tierra alrededor del Sol).

Suena esperable, aunque irónico, que aquel que marca por primera vez en la historia la necesidad de separar la actividad científica de la fe, que puso punto final al vínculo entre la ciencia y el misticismo tan populares en el Renacimiento, haya sido condenado como hereje. Galileo pasó sus últimos años confinado a su villa de Acetri, donde murió ciego en compañía de su hija y sus discípulos. Cuatro siglos más tarde, la Iglesia admite su errada decisión.

La Revolución Científica culmina en el siglo XVII con el trabajo de uno de los grandes genios de la historia, Isaac Newton. Este físico inglés adquirió notoriedad por su teoría sobre la naturaleza de la luz y los colores, y describió los principios fundacionales de la física clásica, entre ellos la ley de gravedad universal (se dice que inspirada al caerle una manzana en la cabeza) y las tres leyes de la dinámica (inercia, interacción y acción-reacción). Dichas leyes fueron las primeras demostraciones matemáticas de la existencia de una fuerza de atracción ejercida por el sol sobre los planetas que los obligaba a girar elípticamente. Por esta gran labor, es consagrado como primer científico en Reino Unido con el título de caballero.

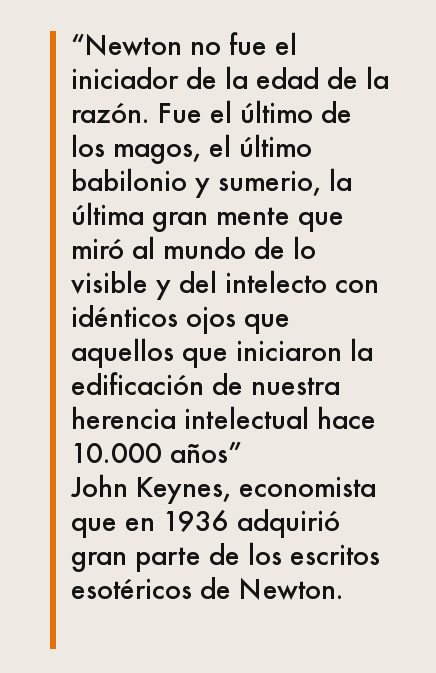

Paradójicamente, en 1930 se descubren una gran cantidad de escritos enfocados en temas como teología y alquimia. De esta forma se revela un perfil místico, fuertemente atravesado por el esoterismo, un desliz fuera del mundo racional. Newton fue ferviente estudioso de la Biblia, estaba convencido de que encerraba la respuesta a grandes secretos universales. De sus análisis deduce conceptos muy diversos, como la estructura del templo del Rey Salomón, el advenimiento del apocalipsis hacia el 2060, y la inexistencia de la “Santísima Trinidad”, lo que lo enfrenta a la Iglesia católica y, a pesar de su prestigio como científico, le impide ser el director del instituto donde investigaba, el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Dios es una pieza clave en su ontología, aquel que está presente en cada átomo del cosmos, que establece y mantiene las leyes del mundo físico. Así, cuando le consultan por qué si todos los cuerpos con materia se atraen, las estrellas parecen fijas en el cielo, él responde que es Dios quien las mantiene en su lugar.

Con el mismo interés que desarrolla sus teorías de cálculo infinitesimal y física mecánica, Newton estudia alquimia, disciplina popular, pero ilegal para la época. Bajo el pseudónimo de Ieova Sanctus Unus (Jehová Santo único, anagrama de su nombre en latín que declara su lema anti-trinitario) publica manuscritos sobre el tema. En su laboratorio casero, lleva a cabo experimentos de trasmutación de metales con sustancias desconocidas y en su mayoría tóxicas, algunas a las que bautiza como “el león verde” o Júpiter. En 1979, análisis realizados sobre el cabello del físico revelan que padecía de un fuerte envenenamiento con mercurio, uno de los siete “metales planetarios” de la alquimia. Por tanto se interpreta que la presencia de este componente neurotóxico podría ser la causa de sus ataques de depresión y arranques de paranoia, e incluso de una gran crisis emocional antes adjudicada a mal de amores. No obstante, muere longevo, a los 84 años, en Londres.

En la actualidad, la ciencia y la fe aún se mantienen esencialmente separadas, aunque algunos hayan visto, por ejemplo en la física cuántica, la posibilidad de explicar ciertos fenómenos del tipo esotérico-místico. Ambas conviven en el seno de muchas personas, y no necesariamente en conflicto, simplemente pretenden explicar aspectos distintos de la “realidad” de acuerdo esta sea definida por su usuario. Albert Einstein fue un ejemplo de esta convivencia. Declarado agnóstico, descartaba el ateísmo y proclamaba que creía en un Dios panteísta, motivado por sentido profundo de misterio y asombro, y no, en uno centrado en el castigo o la necesidad de compañía.

El científico alemán responsable de la segunda Revolución científica reflexiona: “No tendría que haber conflicto entre la religión y la ciencia, pues la ciencia sólo puede afirmar lo que es, más no lo que debiera ser, y fuera de su ámbito son necesarios juicios de valor de todo tipo. La religión, por lo demás, enfoca sólo valoraciones de pensamientos y acciones humanas: no puede hablar, esto es claro, de datos y relaciones entre datos”.

¿Será posible poder definir tan claramente el límite entre ambas o bien quedan aún, en algunos de nosotros, resabios de aquella manera que tenían los filósofos naturalistas del Renacimiento de aproximarse al mundo?