Delimitar el horizonte del término pornográfico es un desafío que puede encararse de manera diacrónica. Historizar las representaciones sexográficas desde las fronteras de lo explícito o lo implícito es un camino posible. Y sobre todo, encarar el desborde de lo explícito en otras esferas sociales. En esta nota, el autor nos ofrece un somero recorrido de las experiencias posibles en el mundo de la moderna burguesía para pensar el lugar que ocupó (y ocupa) el discurso pornográfico emergente y su masificación.

Durante la primera modernidad, la institución de la realeza vivió asediada por los fantasmas de las clases nobiliarias que, por sus derechos señoriales y privilegios, eran capaces de poner en jaque los procesos de centralización monárquica. Fluctuante fue el avance de la figura del rey, del cual buena cuenta han dado obras tan importantes, a nivel historiográfico, como Los reyes taumaturgos de Marc Bloch. Allí, Bloch rastreaba, de manera un tanto funcionalista, una de las tradiciones ─vinculadas a la realeza─ más antiguas de Francia: la imposición de manos sobre las escrófulas y el poder mágico de curación de los soberanos franceses. Esta tradición funcionaba, evidentemente, como un dispositivo legitimador de la propia institución, fincando la estructura social sobre un paradigma de pensamiento que le daba sentido, estabilidad y permanencia. Otra cara de la misma moneda era el famoso adagio, reservado para las horas más oscuras: “Ha muerto el Rey, que viva el Rey”. La permanencia de la institución, y toda su parafernalia ideológico-cultural, trascendía la simple mortalidad del cuerpo que la encarnaba, para encontrar su lugar de existencia en la sociedad toda. El porno, en algún sentido, parecería recorrer un análogo camino, primero encumbrado y encarnado en un centro y, luego, antes de morir, capilarizándose.

Más allá de la analogía, no deja de resultar irónico que hablemos de pornografía y citemos a los Annales.

Desde cuándo existe la pornografía es una pregunta que, realmente, muy pocos historiadores se han hecho. La cuestión no carece de interés, y mucho menos cuando tiene –como es el caso─ evidentes repercusiones contemporáneas.

Algunos estudiosos han mencionado la aparición de los famosos “murales pornográficos” en la ciudad de Pompeya. Allí aparecen reproducidas escenas sexuales explícitas, con prácticas tan subidas de tono como las de las películas actuales. Aparentemente, los dibujos reflejan situaciones de lupanar y las mujeres representadas serían meretrices en plena faena. Haciendo un rápido sobrevuelo, también hay que recordar los manuales hindúes, ya en la antigüedad, en donde se enseñaban una serie de prácticas sexuales a los miembros de las castas más altas. Algunos de los contenidos aparecidos, sexualmente explícitos, reaparecerían luego en la tradición también hindú, devenido negocio y éxito editorial en Occidente, el Kama-Sutra.

Apenas dos hitos históricos –Roma e India─, entonces, para pensar la historización de la pornografía, proceso que nos lleva a algunas provisorias preguntas. ¿Alcanza solo lo explícito para generar pornografía? ¿Existía en Roma o en India antiguas algún registro de lo que podemos pensar –a falta de otro término menos antiguo─ como “soez”? ¿Tienen aquellas imágenes de la antigüedad romana e hindú un carácter grosero e impúdico solo por su modalidad explícita? La respuesta, evidentemente, es no. Por lo tanto, podríamos acaso pensar que lo pornográfico puede existir en un plano que trascienda lo solo sexualmente explícito.

De este modo, todo nos lleva a la pregunta por el surgimiento real de la pornografía. Eje que nos obliga, entonces, a recalar en lo “soez”, lo “grosero”, lo “impúdico”, y, por ende, en lo que podríamos titular como desarrollo de la moralidad burguesa. Tanto los cultores de la historia de las mentalidades, tan desarrollada por la escuela de los Annales y emulada por algunos seguidores del ámbito rioplatense, como algunos otros como Eric Hobsbawm –historiador de la Modernidad, si los hay─ se han detenido a contextualizar de modo histórico ciertas cuestiones morales. En este sentido, bien retrató el historiador inglés cómo es el siglo XIX, el que comienza a perfilar y a dar forma a una idea de familia nuclear burguesa, diferente de las unidades amplias (regidas por otras normas de parentesco) de la época medieval o temprano-moderna. Idea de familia que está vinculada a los procesos de cambio más general que la aparición del capitalismo industrial opera sobre las sociedades occidentales. En esa familia, la mujer comienza a cumplir un rol esencial como señora de la casa, como gestora de la unidad doméstica: la paz y la pulcritud del hogar comienzan a ser el refugio que el hombre necesita lejos del barro y la suciedad de la competencia, típicas del mundo público de los negocios. La crianza de los hijos, el cuidado, el aseo y hasta la educación musical y artística: aspectos todos que giran en torno a este ideal burgués de familia, que desacopla algunos otros roles de la mujer y del hombre, y los deja deambulando por el barro de lo público. Tal es, entonces, el desdoble moral que surge con la prostitución y la satisfacción sexual fuera de la casa.

Es este panorama planteado por el surgimiento de lo burgués moderno el que posibilita el registro de lo sexual explícito como soez o grosero.

A pesar de lo anteriormente dicho, podríamos pensar que el ideal de familia, en la actualidad, se ha visto rotundamente transformado, así como, en general, el ámbito de las relaciones humanas. Es imposible no pasar por el previsible lugar común de la “modernidad líquida”, y la licuación de los vínculos entre las personas, así como por la caída de “los grandes relatos”, típico argumento posmoderno que encuentra también su correlato en la desaparición de los “grandes proyectos”. Proyectos en donde la gente inscribía, evidentemente, también sus proyectos personales. Horizonte huérfano en el que una de las pérdidas fundamentales de la posmodernidad es la de la “experiencia”.

Los individuos ya no cumplen ciclos vitales comprometidos con la “experiencia”, ni siquiera son capaces de encontrarla en su vida cotidiana. Apenas las tragedias suscitadas por las catástrofes naturales o la guerra pueden ocupar ese lugar tan principal que parecería dejar el reflujo de una Modernidad desfalleciente. Suspenderemos momentáneamente nuestras críticas a una importación eurocéntrica de la idea de posmodernidad, para concentrarnos en la idea útil de que existe un cambio sustantivo en la capacidad de experimentar realidades. “El medio es el mensaje”, sostuvo McLuhan para hablar de la sociedad de la información. Internet y el mundo virtual dejan de ser solo el medio y comienzan a ser un factor esencial en la manera en que se vinculan los cuerpos (conocidos o desconocidos) en el ámbito de la sexualidad. También está al alcance de nuestra mano la noción de hiperrealidad, de Braudillard, para entender cómo el consumo de mercancías construye de forma fetichista una vida que confunde significante y significado, representación y realidad. Parecería que la sexualidad humana resulta uno de los lugares privilegiados, en donde la cultura expresa de manera más dramática la embriaguez de consumo (en este caso, consumo de cuerpos e imágenes de cuerpos, propios y ajenos) y la necesidad de hacer de la experiencia de lo normal-cotidiano un verdadero orgasmo: fiesta, éxtasis, placer instantáneo.

Incapacidad de experiencia, entonces, que deviene hiperrealidad, fiesta fantástica de soporte virtual. La verdad es que, antes que Braudillard o Vattimo o cualquier otro autor de la posmodernidad, era el Indio Solari el que guiaba todo este pensamiento (a la deriva), con sus memorables líneas: Mi novia está / grogui sin respirar / pero yo sé / que hay caballos que / se mueren potros sin galopar.

No hace falta aclarar que en la década del ochenta argentina sobrevolaba la caída de un gran proyecto político, muerto no precisamente de muerte natural. La experiencia de las drogas, no solo en su sentido lúdico / recreacional, se vuelve fuerte y masivo (al menos para los parámetros previos) y aparece cristalizado en el mundo todavía algo under del rock. La sensualidad de esa práctica en algún plano resulta analogable a –y nos permite entrever mejor cómo es─ la masificación de lo sexual-explícito como forma de experiencia del sujeto.

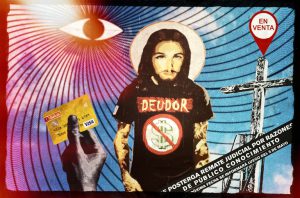

Algo está pasando. ¿Nadie sospecha nada del simple hecho de que las orgías (ya no tríos, sino verdaderos fiestongos con más de cuatro participantes) sean cada vez más comunes en el repertorio de lo sexual posible? ¿Qué decir de la noción de que no hay pregnancia alguna en el “reviente” sexual y que su episódica ocurrencia no inhabilita un simultáneo y genuino deseo de pareja estable? ¿Qué pasa con las miles y miles de parejas estables o efímeras que, con menos temor, producen porno casero y lo suben a las redes? Un proceso abierto hace décadas está cobrando una velocidad inusitada. ¿Esto es subversión de la moralidad burguesa y una forma de liberación de los cuerpos? ¿No le estamos comprando al mercado mundial el buzón de la “hipersexualidad”, verdadero lugar común de consumo masivo?

La sociedad ha incorporado la idea de una sexualidad ahora reticulada y capilarizada hasta en los aspectos no eróticos de la existencia. Todo es porno. No solamente los perfiles en las redes sociales. Todo es explícito y consumible en un momento, en lo que dura un orgasmo. Pero claro, también lo decía Moura en los ochenta mucho mejor que Braudillard y compañía: Me puedo estimular / con música y alcohol / pero me excito más / cuando es con vos / siento todo irreal / cuando es con vos / siento todo irreal■