Uno de los mayores problemas conceptuales de la mirada crítica al “clientelismo”, desde la teoría, se deriva de su carácter euro-centrado, y por ende, epistemológicamente sesgado. Desde la teoría forjada en torno a la experiencia de la filosofía política moderna europea se ha tendido a ver las “formas americanas” como “incompletas”, “imperfectas” o, en el mejor de los casos, “híbridas”. Importando esas teorías, la intelectualidad en el ámbito de Buenos Aires ha esgrimido –y aún lo hace- explicaciones que no son directamente aplicables a otros escenarios de nuestro país. Ejemplo. En el ámbito de la milenaria cultura pan-andina de la cual nuestro Noroeste es parte, la figura del kuraka, jefe político local, estuvo siempre íntimamente asociada a la circulación de favores y a la redistribución del trabajo.

El kuraka procuraba cumplir su función de jefe político como un mediador espiritual, administrando el toma y daca de bienes y servicios, el “don y contra-don” –citando al antropólogo francés Marcel Mauss-, asegurando así su rol, y generando en el acto de la “reciprocidad” una renovación de la autoridad política al mismo tiempo que el equilibrio y el bienestar de la comunidad. Esta función, aunque modificada por el paso del tiempo, y muchas veces fracturada por las tensiones de la imposición europea, no es algo ilusorio: la figura de la minkh’a existe aún hoy, indicando precisamente este intercambio de favores (bienes y trabajo) regulado por un miembro de la comunidad que se encarga de orientar la circulación, y que oficia de mediador.

Por supuesto que no se pretende con esto analizar el “clientelismo” como una forma de minkh’a. Sólo se intenta matizar la aplicación indiscriminada del uso acusatorio del término, y precaver a la mirada desatenta acerca de la complejidad que todo tejido social tiene en determinados escenarios: muchos de los que son considerados como “punteros”, cumplen muchas veces con actividades en estrecha relación con pautas culturales tradicionales comunitarias, no asimilables por las figuras de la teoría política europea.

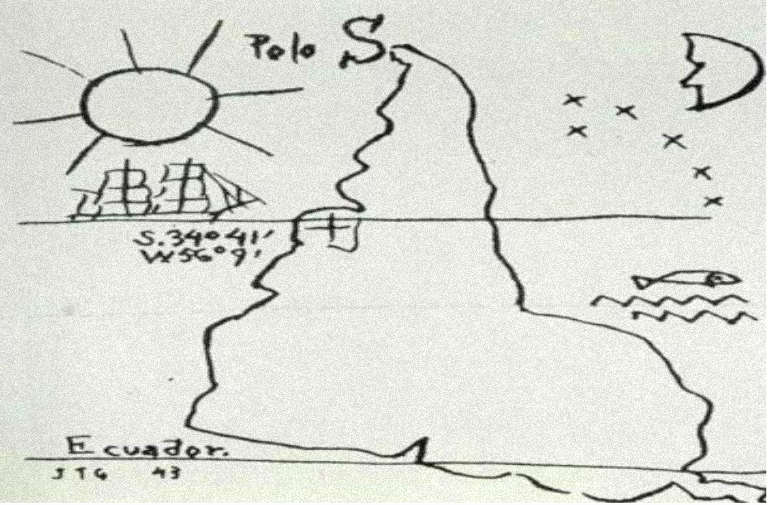

La observación de fenómenos complejos como la minkh’a u otros, y su reducción a categorías euro-centradas implicó e implica una forma muy concreta de colonización intelectual, aquello que para la corriente crítica decolonial se denomina como “colonialidad del saber”. Un preclaro ejemplo de euro-centrismo estuvo dado por el auge de la “Sociología del Desarrollo”, con su máximo referente en Gino Germani, luego de la mitad del siglo XX. Recordemos la famosa obra Política y Sociedad en una Época de Transición, en la cual este autor exponía su famosa tesis acerca de la manipulación de las “masas en disponibilidad”, núcleo central de la explicación acerca del carácter “en desarrollo” pero aún atrasado de las sociedades “tradicionales” latinoamericanas. “La existencia de este sentimiento de participación no guarda necesariamente relación con la influencia efectiva que las capas populares puedan ejercer sobre el gobierno”, afirmaba Germani. Serán esas masas “vacantes”, subyugadas por una cultura tradicional, las que, para esta sociología, sustentarán el surgimiento de los “populismos”, y luego, dado el carácter “imperfecto” del sistema institucional, entrarán en la lógica de las redes del “clientelismo”. La democracia europea era para Germani, entonces, el Norte hacia el cual las “inacabadas” democracias latinoamericanas debían dirigirse: el modelo ideal venía de Europa, y la realidad de Sudamérica debía intentar imitar ese modelo.

Por supuesto que esta visión esencialista, tan claramente ideológica, acerca del carácter “autoritario” de los movimientos que integraron a los sectores populares, y de la imposibilidad de estos sectores de expresar una auténtica voluntad política, quedando sin más remedio que naufragar sobre la voluntad del “líder”; esta visión, decíamos, ha sido puesta en tela de juicio desde que varios académicos e intelectuales desarrollaron estudios sobre las diferentes formas en que las clases populares participaron activamente, negociando y decidiendo su destino político, de acuerdo a sus necesidades e intereses. Aunque ha quedado aún como rémora aquella noción de un Estado que recurre a mecanismos “informales” de mediación para cooptar únicamente el consentimiento ignaro de aquella parte de la sociedad.

El perfecto contra-ejemplo de esa noción debería ser el caso histórico del pacto bilateral Roca-Runciman del año 1933: la utilización de mecanismos extra-oficiales de presión y de los aparatos administrativos estatales, conducente a la instauración de medidas ilegítimas por parte de funcionarios del Estado, en beneficio de una pequeña fracción de clase. Estudios aún vigentes sobre este asunto pueden encontrarse en la obra de Raúl Scalabrini Ortiz, y su detallado análisis sobre la política británica en el Río de la Plata. ¿Cómo analizar, entonces, los mecanismos de utilización “informal” de las instituciones, y de presión y manipulación extra-oficial por parte los sectores más ricos? Todo esto pone en duda la imagen del “clientelismo” como una instancia de mediación “informal” que el Estado mantiene en forma exclusiva con los sectores bajos. En conclusión, la pregunta que deberíamos realizarnos es: ¿cuándo, cómo y para quién una política instrumentada desde el Estado es “clientelismo? ¿Cuándo una red de circulación de bienes y servicios, de relaciones sociales, incluyendo aquí la noción de “texto” social y las formas de interacción de significados y representaciones, es considerada clientelar y cuándo no?

La cuestión del “clientelismo” se vuelve aún más escabrosa cuando se trata de observar su funcionamiento en una sociedad devastada por la experiencia neoliberal del “Estado mínimo”. En verdad, este principio político liberal, que prescribe la limitación del Estado a su mínima expresión como forma de defensa de las libertades y la propiedad, apuntó sus armas ya no contra la forma “espuria” del “clientelismo”, sino más bien contra los restos del Estado de Bienestar impulsado desde la segunda posguerra. En este sentido, lo que aparece como cuestión fundamental para analizar la “crítica al clientelismo” es, en lo profundo, las ideas acerca de la manera en que el Estado debe vincularse con los diferentes grupos, sectores, clases, corporaciones, instituciones, etc. de la sociedad civil. No es casual que, precisamente, el fenómeno criticado se haya vuelto mucho más evidente para la opinión pública durante los años de las más puras y duras políticas neo-liberales, en los ’90. Es sobre este ya demasiado frágil y desmembrado tejido social, cuyo espacio yermo se vuelve evidente luego de la retirada de las políticas sociales del Estado, que se monta la experiencia actual del “clientelismo”.

Así las cosas, pues, qué duda cabe acerca de que el problema del “clientelismo” ha sido uno de los puntos más sensibles para la oposición de las clases medias a buena parte de la política social implementada desde el presente Gobierno. En este sentido, lo que resulta reprobable para la moral pública, en todo caso, es –lo que se considera- el ataque contra los principios democráticos. Aquello que disturba a las clases medias es el “manejo político” de las clases bajas y los sectores subalternos. Es la compra de votos. Lo que causa consternación, seamos claros, es la figura del “chori y la coca”, los micros llenos de rostros “pardos”, “los cincuenta pesos por boleta”, vestigios de aquello que Rodolfo Kusch en su obra América Profunda denominara como el “hedor” de América. Entonces, nuevamente, lo que preocupa son las “masas en disponibilidad” de Germani, la “anomia republicana”.

Y nuevamente se hace necesario descolonizar las ideas y las representaciones. Puesto que lo que se ignora detrás de la aparente libertad de conciencia de los sectores medios y altos, opuesta al “voto comprado” del “clientelismo”, es la identidad y la conciencia política de las clases subalternas: las prebendas materiales constituyen, para esa crítica, la prueba de esa carencia política. Es esta incomprensión fundamental la que se constituye como el núcleo de la “negación del clientelismo”. Esto significa que los menos favorecidos por la sociedad no tienen voz propia, no pueden hablar por sí mismos, lo cual implica, lógicamente, que alguien debe hablar por ellos. Su voto, su elección política, no tiene un verdadero valor positivo sino que está descartado de antemano, como la excrescencia de un sistema defectuoso.

Por ello, la verdadera reserva democrática radicaría, paradójicamente, en la franca minoría de la sociedad. Su voto, el de “ellos”, vale menos. Es esta negación fundamental de la identidad del otro, colonizadora, discriminadora, la que en realidad debe ser desmontada y, a su vez, negada. Porque es, para ponerlo en términos de Enrique Dussel, una operación de encubrimiento, de subsunción por la fuerza de “la Alteridad en la Mismidad”, proveniente de la narrativa de la Modernidad: una narrativa violenta que esconde un mito irracional de exaltación del “progreso”, a costa de la imposición violenta sobre aquellos “otros”, categorizados como “culpables” y “atrasados”, que no se atengan a él.

El problema reside, entonces, antes que en la lucha contra las formas políticas supuestamente “atrasadas” de nuestro sistema, tanto en la deconstrucción de esa violencia que opera en el silenciamiento del otro, el encubrimiento callado, como en la apertura hacia la construcción de nuevas instituciones, propias, que funcionen de acuerdo con el principio político de la voluntad-de-vida del pueblo■